屏風 (びょうぶ)

| 以前は、装飾や風除け(かぜよけ)に常用され、また慶弔の際に使われるなど、 |

| 家庭でよく見られた屏風(びょうぶ)。 |

| |

| 和室が少なくなったり、冠婚葬祭が会場で行なわれるようになって、 |

| 屏風が使われることが少なくなってきたように思われますが、 |

| 和の空間・和みの空間を演出する屏風の人気が高まってきています。 |

| |

| 金地に絹を貼った下地や和紙に描いた、山水画や風景画・源氏物語絵・など、 |

| 洋風の造りにもよく合いますので、洋室や玄関に屏風を飾る方が多くなっています。 |

| サイズによって |

本間屏風 |

( ほんけんびょうぶ ) |

|

利久屏風 |

( りきゅうびょうぶ ) |

|

三尺屏風 |

( さんじゃくびょうぶ ) |

|

棚下屏風 |

( たなしたびょうぶ ) |

|

| などと呼び、屏風を構成する面の数によって |

|

二曲、四曲、六曲などと呼びます。 |

風景画などは「遠藤晃」の名で、源氏絵や花鳥画は「柴田春慶」の名で描いています。

本間二曲屏風(高 173cm x 幅 188cm)

お部屋の角に置いて飾る屏風です。

この屏風は、洋室よりも和室の方が合う印象です。

鴨居近くまで高さがあり、幅も広いので、八畳以上の部

屋に最適です。

|

|

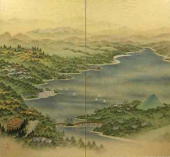

屏風「近江・湖西図」 |

|

屏風「近江・湖東図」 |

|

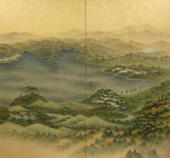

屏風「青緑山水」 |

|

|

|

|

屏風「長浜〜湖東三山」 |

|

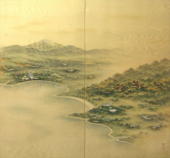

屏風「近江八景(墨)」 |

|

屏風「青松山水」 |

|

|

|

|

利久二曲屏風(高 153cm x 幅 144cm)

六畳から使える、高さ約150cmほどの大きさの屏

風です。

部屋のコーナーに置いたり、間仕切りに使ったり、

スペースがあれば玄関に使われることもあります。

フローリングや板敷きの床に置くと、畳の部屋とは

違った趣があります。

|

|

屏風「近江八景」 |

|

|

|

|

屏風「松に鶴」 |

|

屏風「湖東三山」 |

|

|

|

|

屏風「彩色山水」 |

|

屏風「孔雀」 |

|

屏風「青緑山水」 |

|

|

|

三尺四曲屏風(高 92cm x 幅 180cm)

高さ三尺(約90cm)広げると幅が六尺(約180cm)

と、畳とほぼ同じ大きさで、四曲屏風の中で最も使い

やすい大きさの屏風です。

絵によっては、四面のうちの片側の二面を折り畳むと

二曲として使うこともできます。

風屏を広げて壁に取り付けると独特の風合いとなり

好評です。

また、従来の屏風使用目的の一つである目隠しとし

てもよく使われますし、風除けとしても冷気の沈み込

みを防ぐので布団でお寝みになる方には重宝なもの

です。

の形に置くのが一般的なのですが、中央を奥に の形に置くのが一般的なのですが、中央を奥に

やって、 の形に置くと、屏風の前にお雛様や焼き の形に置くと、屏風の前にお雛様や焼き

物など、お好きなものを飾ることができます。

|

|

屏風「朱塔」 |

|

屏風「善通寺」 |

|

|

|

|

|

屏風「源氏(関屋・花宴)」 |

|

屏風「源氏(須磨・初音)」 |

|

屏風「源氏(行幸)」 |

|

|

|

|

屏風「源氏(関屋)」 |

|

屏風「源氏(胡蝶)」 |

|

屏風「紅葉に芙蓉」 |

|

|

|

|

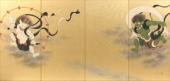

屏風「風神・雷神」 |

|

屏風「オランダ船」 |

|

屏風「波に鷺」 |

|

|

|

|

近江風景

屏風「近江八景」 |

|

屏風「近江八景(墨)」 |

|

屏風「紫式部と近江八景」 |

|

|

|

|

屏風「湖東三山〜三上山」 |

|

|

|

|

|

|

京都風景

屏風「醍醐」 |

|

屏風「嵐山」 |

|

|

|

|

|

奈良風景

屏風「当麻寺と二上山」 |

|

屏風「斑鳩三塔」 |

|

屏風「古都望見」 |

|

|

|

|

棚下四曲屏風(高 65cm x 幅 176cm)

床の間の横の飾り棚の下が空間になっている造りのお座敷で、飾り棚の下に入れて飾るように作られた屏風です。

高さが低く圧迫感がないため、玄関などにもさりげなく置くことができます。

洋室ではサイドボードの上に置くこともでき、三尺四曲屏風と同じく の形にすると、屏風の前にいろいろなものを飾ることができます。 の形にすると、屏風の前にいろいろなものを飾ることができます。

|

|

屏風「古都望見」 |

|

屏風「四季花鳥」 |

|

屏風「紅白梅に流水」 |

|

|

|

|

屏風「春秋山水」 |

|

屏風「古都望見」 |

|

屏風「四季山水」 |

|

|

|

|

屏風「水墨山水」 |

|

|

|

|

|

|

仕様について

| 中金箔仕様 |

本金箔が高価なため、代わりに用いる箔です。 |

|

代用金・洋金と呼ばれる箔も同種です。 |

|

落ち着いた雰囲気を出すために古色をつけています。 |

|

|

| 絹裏箔仕様 |

明るい中金箔の上に薄い絹を1枚貼ったものです。 |

|

箔の反射光が押さえられて、見た目に優しくなります。 |

|

また、絵の具の発色も柔らかくなり、しっとりとします。 |

|

|

| 二枚絹裏箔仕様 |

明るい中金箔に薄い絹を2枚重ねて貼ったものです。 |

|

モアレという木目のような模様が現れて、 |

|

画面に動きや奥行きが生まれます。 |

|

この上に風景を描くと、遠景では霞がかかったような効果が |

|

得られるなど、その特色が生かされます。 |

|

絵の具の発色も絹独特の柔らかなものになります。 |

|

|

| 鳥の子紙仕様 |

日本画用の手漉きの和紙です。 |

|

真っ白でなく、生成りのようにクリーム色が入った、 |

|

目に優しい色の紙です。 |

|

|

|