あなたのお部屋を絵のあるお部屋に

屏風・額の描画過程「胡蝶」 (三尺四曲屏風) の描画過程 |

|

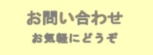

始めに薄い胡粉(白)の部分から書き始めます。 | |

|

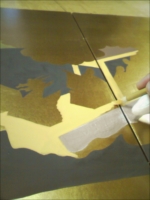

指が箔に接すると絵の具をはじくので、指の部分を切り取った薄い手袋をします。 | |

|

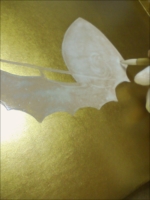

池の上の丘の部分。 | |

|

桜の木の下の部分をぼかしながら。 | |

|

池の水。 |

|

|

||

|

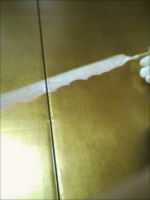

船や人物の部分を残して描く「堀塗り」です。 |

|

|

船の部分。 | |

|

館の内部の畳の部分。 | |

|

胡粉(白)を入れていきます。 すべて「堀塗り」で描いていきます。 |

|

|

||

|

人物に色を入れていきます。 |

|

|

||

|

ここまでの様子です。 | |

|

更に色を入れます。 | |

|

||

|

館や船、人物などに色が入ったところです。 | |

|

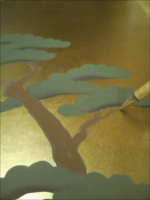

松の幹や桜の枝を描いていきます。 | |

|

||

|

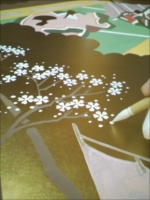

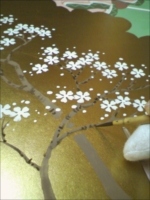

桜の花を入れます。 生の胡粉では白くなりすぎますので、少し黄土を入れています。 |

|

|

ここからは、面相筆を使った線描きになります。 これまで以上に時間をかけ、神経を使います。 まず、松葉を入れていきます。 |

|

|

人物の衣の線描です。 | |

|

||

|

桜と松にも線を入れて、 | |

|

||

|

||

|

人物や館などの線描きが終われば、衣などに模様を入れていきます。 | |

|

||

|

||

|

これでほとんど仕上がりの状態です。 このあとは顔と源氏雲を入れれば完成です。 |

|

|

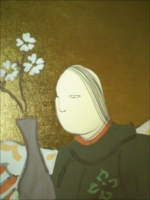

薄墨で輪郭と目、鼻、眉、髪を描きます。 | |

|

中墨で瞳と髪を描き加えます。 | |

|

髪を濃墨で描きます。 | |

|

口を入れます。 | |

|

飾りを加えて顔が描き上がります。 | |

|

最後に源氏雲を片ぼかしで入れて完成です。 | |

| 「胡蝶」 |