あなたのお部屋を絵のあるお部屋に

屏風・額の描画過程「近江・湖東図」 (本間二曲屏風) の描画過程 |

いつものように、薄墨から描き始めます。 |

|||

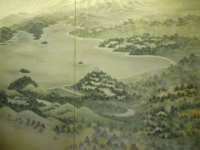

「湖東三山」の部分です。 |

|||

「彦根城」の部分です。 |

|||

桜の部分に薄く胡粉(白色)を入れておきます。 「彦根城」です。 |

|||

さらに全体を墨の濃淡で描き込んでいきます。 これは「湖東三山」の左の部分です。 紅葉の部分を薄く塗ってあります。 |

|||

「長命寺」の右部分。上方は「沖島」です。 |

|||

湖北にある「葛籠尾崎」の下の水の部分です。 濃淡でぼかしながら水面を描いていきます。 墨を消すことはできませんので、「葛籠尾崎」や、その下にある「竹生島」や、 その下の水面とのつながりがスムーズになるように気をつけます。 |

|||

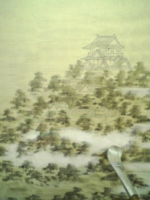

全体に墨を入れ終わった状態です。 少し見にくいですが、濃墨から薄墨までを使って絵の基礎を作っています。 桜や紅葉には薄く色を入れてあります。 |

|||

続いて色を薄く入れ始めて、徐々に塗り重ねていきます。 「長浜城」の右の部分です。 |

|||

「葛籠尾崎」です。 遠方なのであまり濃く描くことはできませんが、さらに遠景になる部分と湖とをつなぐ ところなので、この部分の濃淡が重要です。 |

|||

「彦根城」です。 木々の部分に色を入れていきます。 墨の濃淡が生きるように、いろんな緑を薄く重ねます。 |

|||

「湖東三山」のうち真ん中にある「金剛輪寺」の部分です。 紅葉の部分にも色を加えています。 |

|||

ここまで全体に薄く色を入れてきた状態です。 まだ墨が勝っています。 |

|||

全体に色が入り基盤ができたところで、少し強い色を入れていきます。 「湖東三山」のうち最も北にある「西明寺」の木々の部分です。 |

|||

「彦根城」の木々です。 城は線描きのままでまだ色が入っていません。 |

|||

湖水も徐々に色を強めていきます。 遠方の、湖北「木之本」付近の水面です。 右上にあるのが「余呉湖」です。 |

|||

「沖島」の水面です。 長命寺の右の山との間が狭いので、塗りつぶさないよう、ぼかし方に気をつけます。 |

|||

「竹生島」の下は、左右に広がりがある最も広い水面です。 島の影と、湖面を左右に流れるような水面の濃淡が、絵の奥行きに 大きな役割を果たします。 |

|||

建物にも色を入れます。 「湖東三山」の最も南にある「百済寺」です。 この段階で「彦根城」や「長浜城」などにも色を入れます。 |

|||

「彦根城」の石垣は薄墨でも描いていますが、さらに灰色で重ねていきます。 |

|||

「八幡堀」の石垣も同じように描いていきます。 |

|||

桜の色も重ねて徐々に強くしていきます。 |

|||

建物や桜や紅葉などに色が入ってくると相対的に木々が弱くなるので、 木々にも強い色を入れていきます。 |

|||

|

|||

ここまでの状態です。 絵がだんだん整ってきました。 |

|||

形がはっきりした木々に対して、その間の部分が絵に深みを与えてくれます。 ぼかしの裾の部分など、形をはっきり描かずに奥行きを出さなければならないので、 水面と同じく最も苦心するところです。 これまでに木々を描いている段階でも同じように描いてきていますが、 完成に近づくにしたがって慎重に色を入れていきます。 |

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

建物の細部に形を入れます。 |

|||

ここまでの状態です。 この前の段階の写真と比べて違いが分かりにくいですが、 薄い絵の具を何度も重ねているので絵に深みが加わっています。 |

|||

もう仕上げに近い状態なので、細かいところに筆を入れて仕上げていきます。 |

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

木々の最も濃い部分にさらに色を加えていきます。 |

|||

|

|||

|

|||

細部に墨を入れます。 |

|||

|

|||

仕上がり直前で松に色を入れます。 私はいつもこの段階で松を入れます。 |

|||

落款を入れて |

|||

|

|||

完成です。 |

| 「胡蝶」 |