|

いつものように、薄墨から描き始めます。

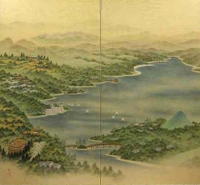

近江八景「石山秋月」の部分です。

|

|

|

|

|

|

近江八景「粟津晴嵐」の右の膳所城石垣の一番最初の点描です。

|

|

|

近江八景「矢橋帰帆」にある松の木もまず薄墨で。

|

|

|

少し傾いていますが、絵の全体に薄墨を入れ終わったところです。

|

|

|

さらに薄墨・中墨を重ねぼかして描き、絵に厚みを加えていきます。

|

|

|

近江八景「三井晩鐘」三井寺の桜です。

色を入れる前の墨の段階で、薄く入れておきます。

|

|

|

近江八景「唐崎夜雨」の水面の部分も薄墨のぼかしを何度も重ねていきます。

|

|

|

近江八景「堅田落雁」(浮御堂)の上方の山の部分です。

木を描いて、ぼかして、の繰り返しです。

|

|

|

琵琶湖八景「煙雨 比叡の樹林」より「比叡山延暦寺」です。

ここでは木を描いていますが、木と木の間の部分は紅葉にするので、

すでに薄く入れています。

|

|

|

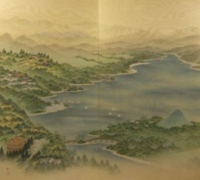

墨を入れ終わった段階のほぼ全体の様子です。

|

|

|

ここから、色を入れていきます。

近江八景「瀬田夕照」の瀬田の唐橋の上の部分です。

光線の影響で黄色に見えるところがありますが、

ここでは薄い緑色系統の色を重ねているところです。 |

|

|

近江八景「堅田落雁」の舞台、堅田の浮御堂の屋根に胡粉を塗っているところです。

他の瓦屋根や檜皮葺きの屋根にも同じように胡粉を塗ります。

|

|

|

近江八景「石山秋月」の石山寺の多宝塔の屋根は檜皮葺きですが、

ここにも胡粉を塗り、そのあとで茶色を重ねます。

|

|

|

画面に点在する瓦屋根。

胡粉を塗ったあとで灰色を重ねます。

|

|

|

瀬田の唐橋の左、近江八景「石山秋月」の部分です。

紅葉の黄色から朱色までのグラデーションと緑とが調和するように気をつけながら、

彩色していきます。

|

|

|

比叡山延暦寺の部分です。

延暦寺は「近江八景」には入っていませんが、滋賀県が選定した「琵琶湖八景」に

「煙雨 比叡の樹林」として入っています。

秋の紅葉が美しいところなので、石山と同じように気を配りながら彩色していきます。

|

|

|

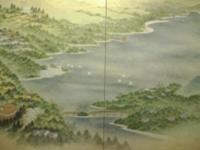

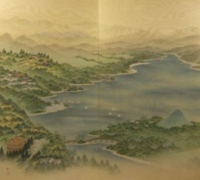

ここまでのほぼ全体の様子です。 |

|

|

近江八景「唐崎夜雨」(唐崎神社の松)の下の水面の部分です。

湖水も薄墨の濃淡を使って描いた上に、数種類の青色を使って描いていきます。

かなり大きな面積になりますので、明るい部分を残すように描き進めるのが

難しいところです。

|

|

|

遠方の山です。

この上に近江八景「比良暮雪」の比良山がありますので、そこにつながるようにしなけれ

ばならない大事な部分です。

|

|

|

上の写真の下の部分。延暦寺の右の輪郭のところです。

遠方になりますので、くっきりしないように

また自然に奥にいくように描きます。

|

|

|

瀬田の唐橋の上の部分です。

かなり描き込んだ段階です。

|

|

|

ここまでの左側の様子です。 |

|

|

膳所城も描き込んできています。

|

|

|

画面の下の樹木の部分です。

一番の近景になるのですが、この部分を強くすると絵が悪くなるので、

ぼうっとした情景になるようにします。

|

|

|

上方の山。

丘のような描写に見えるかもしれませんが、

濃い緑にすると絵が重くなるのでこのようにしました。

明るくなり過ぎないように、難しいところです。

|

|

|

だいぶ仕上りに近くなってきています。

全体に薄い絵の具を更に塗り重ね、深みを出していきます。

|

|

|

|

|

|

橋や船など、墨のままで残しているところに色を入れて形を起こしていきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

橋や船に色が入ると絵の表情が変わりますので、さらに細部に色を加えていきます。

|

|

|

|

|

|

ここまでのほぼ全体の様子です。 |

|

|

橋の欄干や建物の柱などに更に色を入れて形を起こしていきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松に色を入れます。

松に色を入れるのは最後の段階になってからです。

私はいつもこの段階で松を入れます。

|

|

|

|

|

|

彩色の仕上げです。

粗めの岩絵の具は最後に入れて絵を引き締めます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

建物などに薄墨で陰影をつけていきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

濃墨を入れて

|

|

|

|

|

|

完成です。 |

|