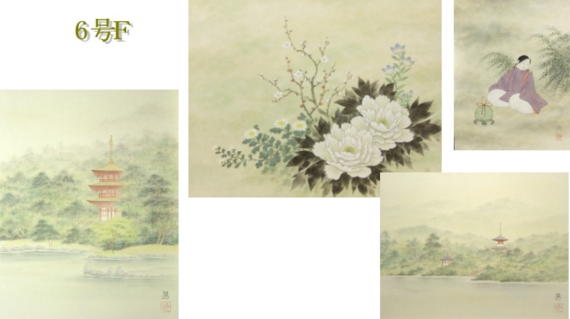

あなたのお部屋を絵のあるお部屋に

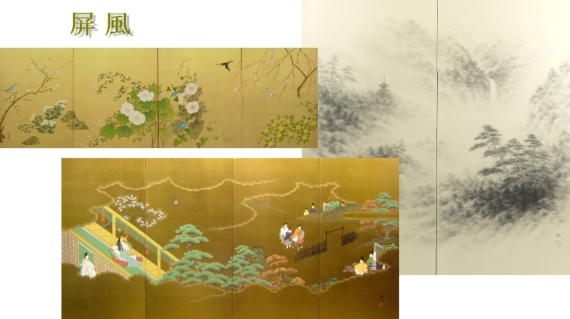

遠藤晃 屏風と額装 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サイズによって | 本間屏風 ( ほんけんびょうぶ )利久屏風 ( りきゅうびょうぶ )三尺屏風 ( さんじゃくびょうぶ )棚下屏風 ( たなしたびょうぶ ) |

| などと呼び、屏風を構成する面の数によって二曲、四曲、六曲などと呼びます。 | |

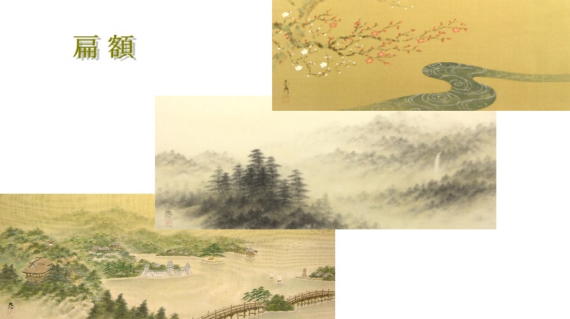

扁額は欄間額(らんまがく)と呼ばれることもあり、和室の鴨居(かもい)や長押(なげし)の上に飾られるも

のです。

書の額に比べると、落ち着いた静かな絵や華やかな絵などの絵の入った額は、好みや部屋の様子に合わ

せたり、

逆に部屋の雰囲気を変えることもできます。

また、屏風と同じように洋風の造りにもよく合いますので、洋室や玄関に和額を飾る方が多くなっています。

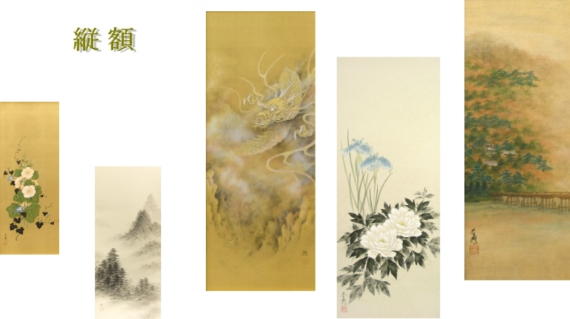

縦額は扁額のデザインをそのまま縦にしたものです。

横幅が48cmと狭いので飾りやすい大きさです。

玄関や廊下の突き当たり・階段の踊り場など、ちょっと寂しいなと感じられるところに。

額の大きさがおよそ44cm x 55cmで、どこにでも飾りやすいサイズです。

図柄について

風景画には、 墨の濃淡と日本画絵の具の濃淡を重ねて微妙な諧調で描く風景画や

薄墨を何度も重ねる水墨画、日本画絵の具の細やかな諧調で描く風景画、

などがあります。

京都に住んでいるので、京都や奈良、滋賀の風景が多いです。

花鳥画にも、墨の効果を生かした絵がありますが、墨や絵の具を琳派の技法として

知られる「たらしこみ」を使って描いた絵が好評です。

仕様について

| 中金箔仕様 | 本金箔が高価なため、代わりに用いる箔です。 |

| 代用金・洋金と呼ばれる箔も同種です。 | |

| 落ち着いた雰囲気を出すために古色をつけています。 | |

| 絹裏箔仕様 | 明るい中金箔の上に薄い絹を1枚貼ったものです。 |

| 箔の反射光が押さえられて、見た目に優しくなります。 | |

| また、絵の具の発色も柔らかくなり、しっとりとします。 | |

| 二枚絹裏箔仕様 | 明るい中金箔に薄い絹を2枚重ねて貼ったものです。 |

| モアレという木目のような模様が現れて、 | |

| 画面に動きや奥行きが生まれます。 | |

| この上に風景を描くと、遠景では霞がかかったような効果が | |

| 得られるなど、その特色が生かされます。 | |

| 絵の具の発色も絹独特の柔らかなものになります。 | |

| 鳥の子紙仕様 | 日本画用の手漉きの和紙です。 |

| 真っ白でなく、生成りのようにクリーム色が入った、 | |

| 目に優しい色の紙です。 |

| 「胡蝶」 |