|

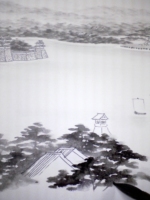

初めに全体を薄い墨で描いていきます。

絵の左側から順に

近江八景より「石山秋月」「瀬田夕照」「三井晩鐘」

|

|

|

|

近江八景より「粟津晴嵐」「唐崎夜雨」 下に「矢橋帰帆」 |

|

|

|

近江八景より「唐崎夜雨」「堅田落雁」 上に「比良暮雪」

|

|

|

|

薄墨で全体に形が入ったら、徐々に墨色を加えていきます。

|

|

|

|

手前の木々は輪郭がはっきりすると絵が硬くなるので、

やわらかくするために水をひいてから薄墨や中墨を置いていきます。

|

|

|

|

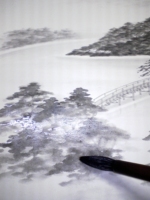

乾くのを待ってから、更に木々を加えていきます。

墨や絵の具は、塗った直後は濃く見えますが乾くと薄くなります。

一つ前の写真で描いているところはこの写真の右下の部分です。

光の反射で部分的に薄くなってしまっているところもありますが、

一つ前の写真では濃く写っているところも、乾いたあとでは薄くなっています。 |

|

|

|

絵の中央の下に入る近江八景「矢橋帰帆」(矢橋港)です。

集落の向こうに常夜燈を入れています。

ここでも木々を重ねていきます。

|

|

|

|

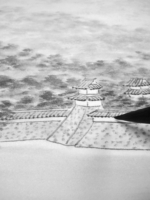

絵の上部に入る近江八景「比良暮雪」(雪の比良山)を描いていきます。

薄墨を渇筆で平坦にならないように気をつけながら、山の上端は塗り残して

紙の色で雪を表現します。

また、雪を表現するために山の上の部分に薄墨を入れ、

上部と左右を雲がたなびくようにぼかします。

|

|

|

|

山がある程度表現できたら、その下に雲をたなびくように入れます。

ここでも初めに水をひいてから薄墨を塗ってぼかしますが、

一度で終えずに、乾くのを待って何度も繰り返して雲の諧調を作ります。

|

|

|

|

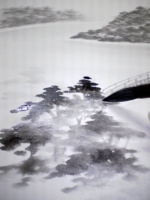

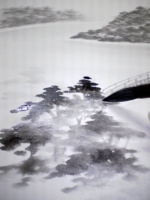

絵の左側です。

近江八景より、上に「石山秋月」(石山寺)。

中央に「瀬田夕照」(瀬田の唐橋)。 |

|

|

|

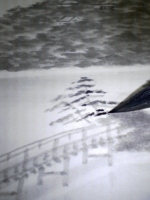

瀬田唐橋の中ノ島にある松の木を徐々に濃くしていきます。

ここでも、塗った直後の部分は濃く見えますが、乾いたあとでの墨色を見て

墨を重ね徐々に濃くしていきます。 |

|

|

|

石山寺のあたりも中墨を重ね、薄墨でぼかしながら重ねていきます。

これを何度も繰り返すと、絵に深みが出てきます。 |

|

|

|

橋の手前の木々。

更に書き加えて木々の重なりを表現していきます。 |

|

|

|

仕上りに近づいてきました。

橋にも墨を入れてしっかりさせますが、全体とのかねあいを考えて、

強くなり過ぎないように気をつけます。 |

|

|

|

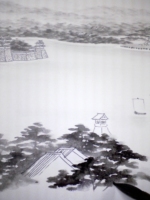

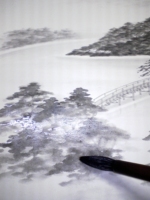

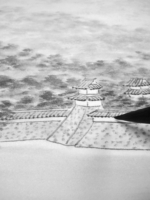

近江八景「粟津晴嵐」は瀬田の唐橋から大津に向かう途中にありますが、

粟津の北にあり明治の初めに壊された「膳所(ぜぜ)城」と共に描かれている

ことが多く、この絵でもポイントとして入れています。

仕上りに近い点描の段階です。

|

|

|

|

「矢橋帰帆」の部分にも線描を加えて仕上げていきます。 |

|

|

|

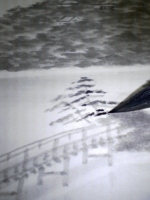

矢橋の右側に停泊している船の帆柱などです。

さりげなく入っていますが、絵に奥行きを与えてくれます。 |

|

|

|

薄くて見えにくいですが、山の上の雲〜雪から山腹にかけて〜山の下の雲

と、ほとんど薄墨だけのわずかな濃淡とぼかしで表現しています。

完成までにこのあとも薄墨を何度か重ねています。

下にみえるのが近江八景「堅田落雁」(浮御堂)です。

近江八景の中では最もよく知られています。

|

|

|

|

完成したので落款を入れます。

|

|

|

|

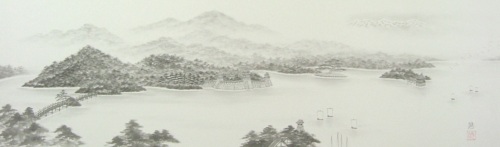

完成図を左から順に |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|