|

|

まず梅の枝から描き始めます。

面相筆を使って薄い茶色で描き、乾くまでに緑や金や少し濃いめの茶を落としていきます。

これは枝の一番上の部分です。

|

|

|

椿の葉を描きます。

緑の絵の具を塗り、乾かないうちに金を入れます。

|

|

|

続いて椿の花も葉と同じように絵の具が乾かないうちに金を入れて描きます。 |

|

|

椿の葉を描き加えていきます。

|

|

|

|

|

|

続いて梅の花を描きます。

まず、胡粉(白)を薄く塗ります。 |

|

|

そして、薄く塗った胡粉が乾く前に花びらの一つ一つに濃い胡粉を入れます。

梅の花のふっくらとした感じが出るように、濃い胡粉が広がり過ぎないように気をつけます。

|

|

|

|

|

|

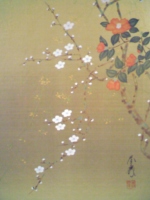

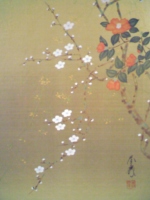

こ梅の枝、椿の花と葉、梅の花が入りました。

|

|

|

続いて梅のつぼみを、花と同じように描きます。

つぼみは花よりも小さいので、濃い胡粉が中心部にとどまるように気をつけます。

|

|

|

つぼみが入りました。

濃い胡粉が広がり過ぎないように描いているため、何度も繰り返してふっくらとした感じを出すようにします。 |

|

|

椿の花の萼を入れ、 |

|

|

枝を入れます。 |

|

|

椿と梅が入ったので、背後の連翹(れんぎょう)を描きます。

この連翹が入っているので、床の間に飾るときには春先まで使っていただけます。

主役の椿や梅より強くならないように薄めに描くようにします。

まず枝を面相筆で描き |

|

|

枝の節 |

|

|

花 |

|

|

つぼみ、と描いていきます。 |

|

|

仕上りに近くなってきました。

梅に芯を入れます。

|

|

|

|

|

|

つぼみに萼を入れ、全体の調子を整えると絵の完成です。

|

|

|

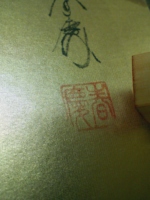

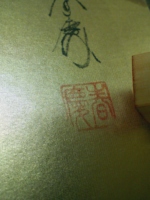

最後に落款と印を入れます。

私の名前は「遠藤 晃」ですが、

花等を描くときには「柴田春慶」の別号で描いていますので、落款も「春慶」になります。 |

|

|

|

|

|

完成した絵の上半分と下半分です。

|

|

|

|

|

|

|