あなたのお部屋を絵のあるお部屋に

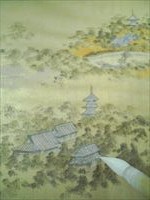

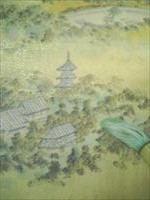

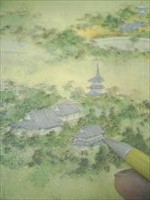

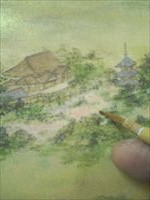

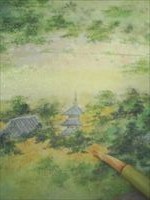

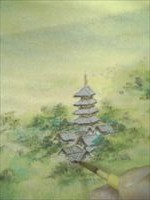

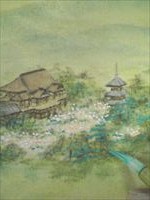

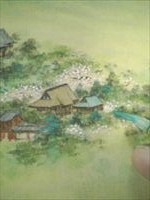

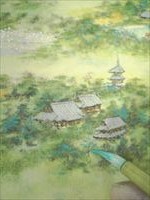

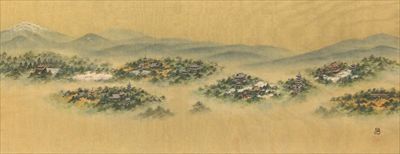

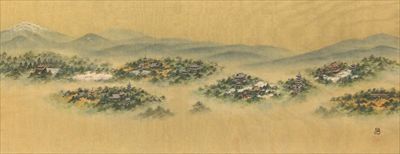

屏風・額の描画過程「銀閣〜東福寺」 (扁額) の描画過程薄い絹の縦糸と横糸が重なると、モアレという木目のような模様が現れますが、 その模様を下地にして描いています。 京都の東山の比叡山・銀閣寺から南に東福寺までを、春の桜と秋の紅葉でよく知られているところには それぞれに桜と紅葉を入れ、比叡山に雪を入れていますので、四季とりどりの絵を楽しんでいただけます。 額装の大きさは 高さ約48cm幅約110cm となります。 絵の部分の完成は次のようになります。  この描画過程では部屋の灯りでの撮影なので、箔の色が出ていなくて白っぽかったり、 光が反射して少し見にくいところがありますがご容赦ください。

全体の絵です。  以上が 「銀閣〜東福寺」 (扁額)の描画過程でした。 |

|