|

|

最初に薄い胡粉(白)で下塗りをします。

発色を良くする目的のほかに、絹の目を埋める効果もありま

す。

絵の具を置いただけでは絹の目にはじかれてしまいますの

で、筆でこすりながら塗りこんでいきます。

輪郭からはみ出ないように気をつけます。

|

|

|

下塗りが終われば色を入れていきます。

|

|

|

人物の衣の色は、派手にならずに落ち着いた色、そして綺麗な色を調色して使います。

下塗りと同様に、絵の具を置いただけでは絹の目にはじかれてしまいますので、筆でこすりながら色の濃さが均一になるように塗りこんでいきます。

シミにならないよう、また、輪郭からはみ出ないように気をつけます。 |

|

|

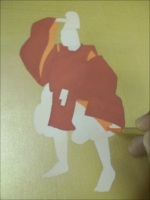

上の画像では、彩色の途中の、絵の具を塗りこんだところと、一度塗っただけで絵の具がはじかれたところが分かるように撮ってみました。

色が濃くなっているところも、乾けば他の部分と同じ濃さになります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松を描きます。

まず、松葉の部分を中墨で下塗りします。 |

|

|

調色した緑青でぼかし塗りをします。 |

|

|

たらし込みを使って枝を描きます。 |

|

|

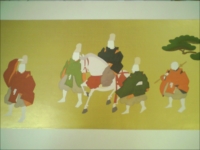

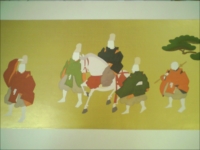

色がすべて入った状態です。 |

|

|

続いて面相筆を使った線描きに移ります。

まず、松の部分を。

|

|

|

|

|

|

人物の衣などに線を入れます。 |

|

|

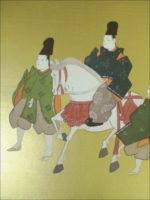

人物や馬などの線描きが終われば、衣に模様を入れます。 |

|

|

|

|

|

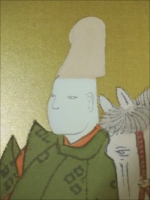

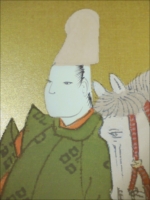

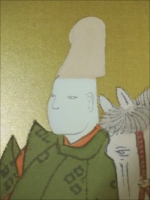

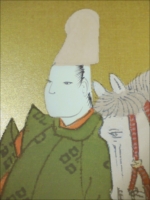

最後に顔を仕上げます。

顔は最後に入れます。

慎重に。神経を使います。

まず薄墨で輪郭と目鼻耳を描きます。

|

|

|

中墨で髪の生えぎわと瞳を描きます。 |

|

|

烏帽子と髪を濃墨で描きます。 |

|

|

眉と口を入れて顔が描き上がります。 |

|

|

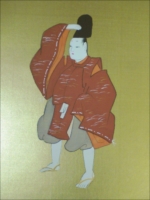

完成した絵です。 |

|

|

|

|

|

|